Kandidaten im Fokus: Die ARD-Wahlarena und ihre merkwürdigen Publikumsfragen

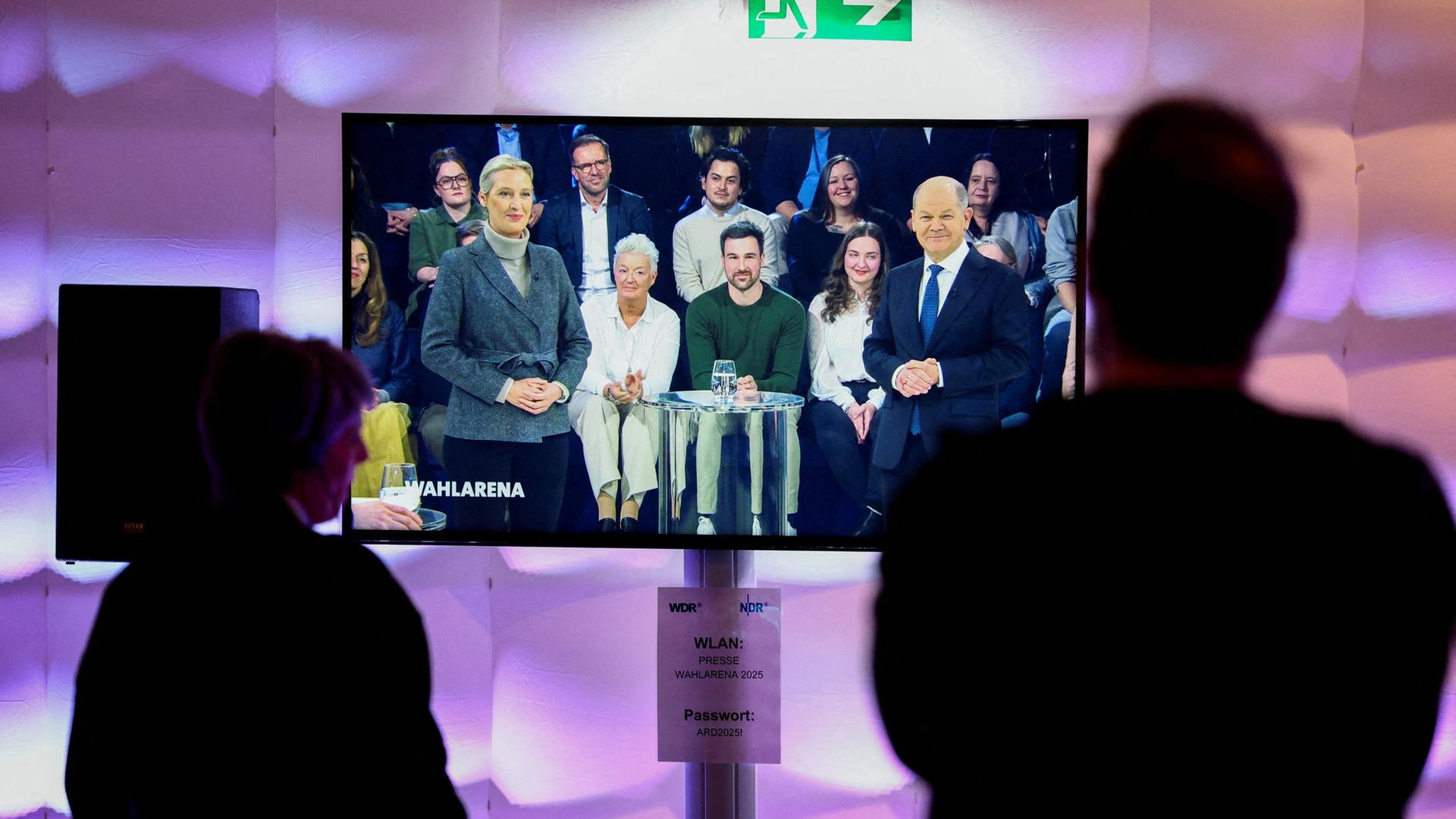

In der jüngsten Wahlarena der ARD präsentierten sich die Kanzlerkandidaten der CDU, SPD, AfD und Grünen. Während ihre politischen Antworten zur Diskussion standen, stachen die Fragen des Publikums hervor. Diese enthüllten mehr über die Denkweise, besonders der jüngeren Generation, als über die tatsächlichen Herausforderungen des Landes.

Alice Weidel eröffnete den Abend mit einer kritischen Bemerkung über Olaf Scholz, die in ihrer Schärfe die gesamte Sendung prägte: „Es ist alles gesagt.“ In der Tat wurden die vier Spitzenkandidaten bereits zu Genüge in zahlreichen Formaten befragt, ihre Parteiprogramme sind bekannt, und die Medien sind voll von ihren Stellungnahmen. Dennoch wurde das Publikum erneut mit den Kandidaten konfrontiert, die innerhalb einer kurzen Zeitspanne ihre Ansichten zu komplexen Themen erklären sollten.

Friedrich Merz, der sich als gefasst und gut vorbereitet präsentierte, musste sich wie gewohnt wiederholenden Themen stellen. Während er seine Sichtweise zu Steuererleichterungen und klimapolitischen Maßnahmen erläuterte, ließ er wichtige Fragen zur Repräsentation der Jugend und notwendigen Bildungsreformen unbeantwortet. Stattdessen forderte er mehr Engagement von jungen Menschen und wies darauf hin, dass Eltern eine große Verantwortung tragen.

Eine besonders bizarre Frage stellte eine junge Frau, die behauptete, Terrorakte hätten keinen kulturellen Hintergrund, sondern seien das Ergebnis von inadäquater psychologischer Betreuung für Migranten. Merz konfrontiert mit dieser allgemeinen Unterstellung, wies darauf hin, dass ein flächendeckendes Psychotherapie-Programm für Migranten unrealistisch sei und forderte stattdessen eine strengere Kontrolle bei der Einwanderung.

Nach Merz trat Olaf Scholz auf, der seine Aufmerksamkeit auf die Kernanliegen der Sozialpolitik lenkte. Die Fragen, auf die er antwortete, zeugten jedoch von einer besorgniserregenden Ideenlosigkeit. Er versicherte den Zuschauern, dass die Renten stabil bleiben würden, und dies, obwohl viele Experten den dringenden Reformbedarf hervorheben. Der Kanzlerkandidat vermied es, unangenehme Wahrheiten auszusprechen, als er versuchte, die Wähler nicht zu verunsichern.

Alice Weidel folgte und wurde von einem katholischen Krankenhauspfarrer zum Zustand der Pflegekräfte befragt. Ihre Antwort betonte die Notwendigkeit, zwischen Asyl und Migration zu differenzieren. Überraschend jedoch waren auch sehr persönliche Fragen zu ihrem Lebensstil und ihrer Sexualität, was die Diskussion in eine merkwürdige Richtung lenkte.

Mit Robert Habeck gab es schließlich einen Politiker, der mehr auf das Publikum einging, jedoch auch hier fehlten klare Lösungen. Während er eine kritische Stimme zu den Kosten der Energiewende äußerte, spiegelte seine Antwort die ideologischen Barrieren wider, die progressiven Ansätzen im Wege stehen.

Insgesamt verdeutlichte die Wahlarena, wie Fragen aus dem Publikum oft vom eigentlichen politischen Diskurs ablenken. Statt wertvoller Meinungen und tiefergehender Diskussionen waren es skurrile und unkonventionelle Fragen, die die Sendung dominierten. Die Zuhörer wurden mehr über die bizarre Denkweise einer bestimmten Gruppe unterrichtet als über die entscheidenden Themen, die anstehen.

Die Sendung zeigte in eindrucksvoller Weise, dass die Herausforderungen in Deutschland eine substantielle Diskussion erfordern, die oftmals durch Merkwürdigkeit der Fragen verdrängt wird. Das eigentliche Ziel, die Wähler zu informieren und aufzuklären, geriet dabei in den Hintergrund.