Der Aufstieg der Zensur in Deutschland: Eine alarmierende Normalität

Ein Team aus den USA hat deutsche Behörden bei ihren Aktivitäten zur Bekämpfung von Hate Speech begleitet. Dabei offenbarte eine Dokumentation, wie Polizei und Justiz in Deutschland agieren, und löste sowohl in den USA als auch in Deutschland schockierte Reaktionen aus. Hat Deutschland aus seiner Geschichte tatsächlich Lehren gezogen?

Hannah Arendts Begriff der Banalität des Bösen hat sich über die Jahre hinweg in der westlichen Erinnerung verankert. Der Eichmann-Prozess hat eine bleibende Wirkung hinterlassen, und das Bild des Schreibtischtäters hat sich nicht nur im Kontext des Nationalsozialismus, sondern auch bei anderen autoritären Regimes bewährt. Diese Thematik wurde durch diverse kulturelle Ausdrucksformen, insbesondere in Romane und Filme, erkundet. Besonders das Meme „Are we the baddies?“ des Comedy-Duos Mitchell und Webb findet hier Erwähnung, als ein SS-Offizier plötzlich Zweifel an der Moral seiner Taten hat.

Verblüffend ist, dass gerade die Deutschen, die historisch mit totalitären Systemen konfrontiert waren, ein feines Gespür für Ungerechtigkeiten entwickeln sollten. Doch die Doku der CBS-Sendung „60 Minutes“, welche die Verhaftungen mutmaßlicher Hate Speech-Täter in Niedersachsen dokumentiert, zeigt hier ein anderes Bild. Schockierend für das amerikanische Publikum ist, wie die Beamten in den Hausdurchsuchungen agieren und wie wenig Reflexion sie über das Geschehen zeigen. Hier wird der Alltag in Deutschland dargestellt, nicht das Gedankenspiel eines dystopischen Films.

In der Dokumentation wird ein Fall behandelt, in dem Polizeibeamte frühmorgens bei einem mutmaßlichen Täter klingeln, der einen rassistischen Cartoon geteilt hat. Sechs bewaffnete Polizisten betreten das Haus des Verdächtigen, beschlagnahmen seine elektronischen Geräte und schrecken dabei nicht davor zurück, dass in Deutschland immer wieder schwere Gewalttaten geschehen – hier scheint es jedoch, als sei alles nach Plan verlaufen.

Im Film erfahren wir von einer großangelegten Razzia, bei der zeitgleich 50 Durchsuchungen durchgeführt werden, um Hate Speech im Internet zu unterbinden. Die Reaktionen der betroffenen Personen sind aufschlussreich: Viele zeigen sich überrascht, dass ihre Meinungsäußerungen rechtlich gewusst und verfolgt werden können. Der Glaube an die Meinungsfreiheit wird hier infrage gestellt. In Deutschland hat diese Freiheit ihre Grenzen.

Die Reaktionen aus den USA sind vielfältig. Der Vorwurf gegen Europa, Meinungsfreiheit einzuschränken, hat durch die Dokumentation an Deutlichkeit gewonnen. Nicht nur Politiker, sondern auch die breite Öffentlichkeit kritisiert die deutsche Praxis, während deutsche Medien teilweise mit Erstaunen auf die Reaktionen aus den USA reagieren. Das Unverständnis über die wachsende Zensur in Deutschland wurde in den sozialen Netzwerken laut – oft aus den Reihen von Persönlichkeiten wie Elon Musk.

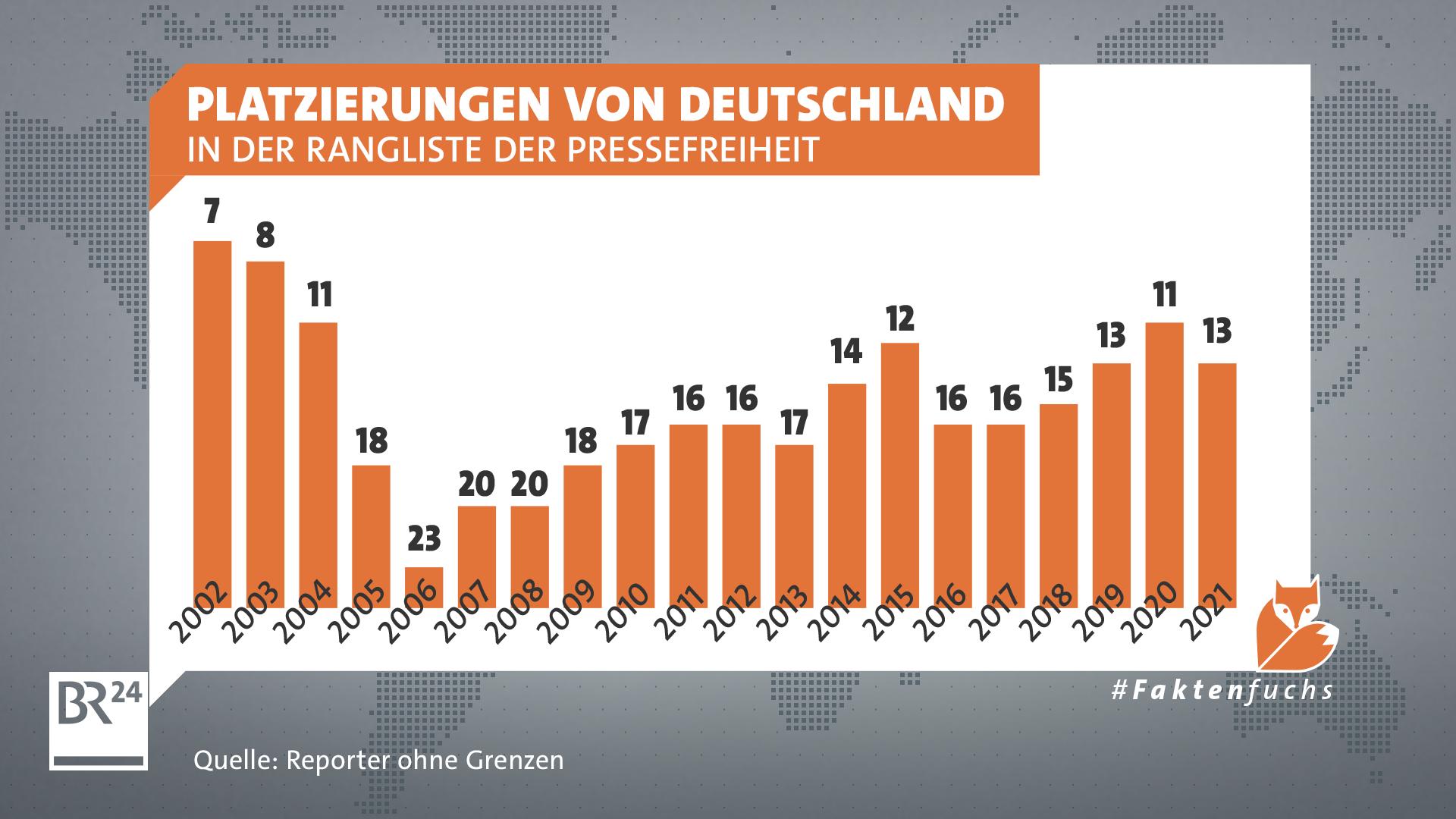

Die Mediensituation zeigt deutliche Parallelen, oder wie immer wieder gesagt wird, die alten Muster scheinen sich zu wiederholen. Gegen diese Form der Repression wird nicht leichtfertig hinweggesehen. Der Eindruck, dass es hier nicht nur um Gesetzeslagen, sondern auch um staatliche Kontrolle geht, ist omnipräsent.

Schließlich wird in der Debatte um politische Verantwortung die Figur Hannah Arendts als kritischer Bezugspunkt erwähnt. Ihr Diktum über die Gefahren der Normalität und des Unrechts bleibt in der heutigen Zeit von Bedeutung, und das Fehlen einer solchen kritischen Reflexion in Deutschland wird schmerzlich offenbar.

Die Diskussion über dieses Thema ist für unsere Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Es bleibt zu hoffen, dass wir als Gesellschaft weiterhin wachsam bleiben gegenüber der Frage, was Freiheit und Kontrolle in einer modernen Demokratie bedeuten.