EU Regulierung hemmt den Fortschritt im KI-Bereich

Kritik an Bürokratie und Regulierungen

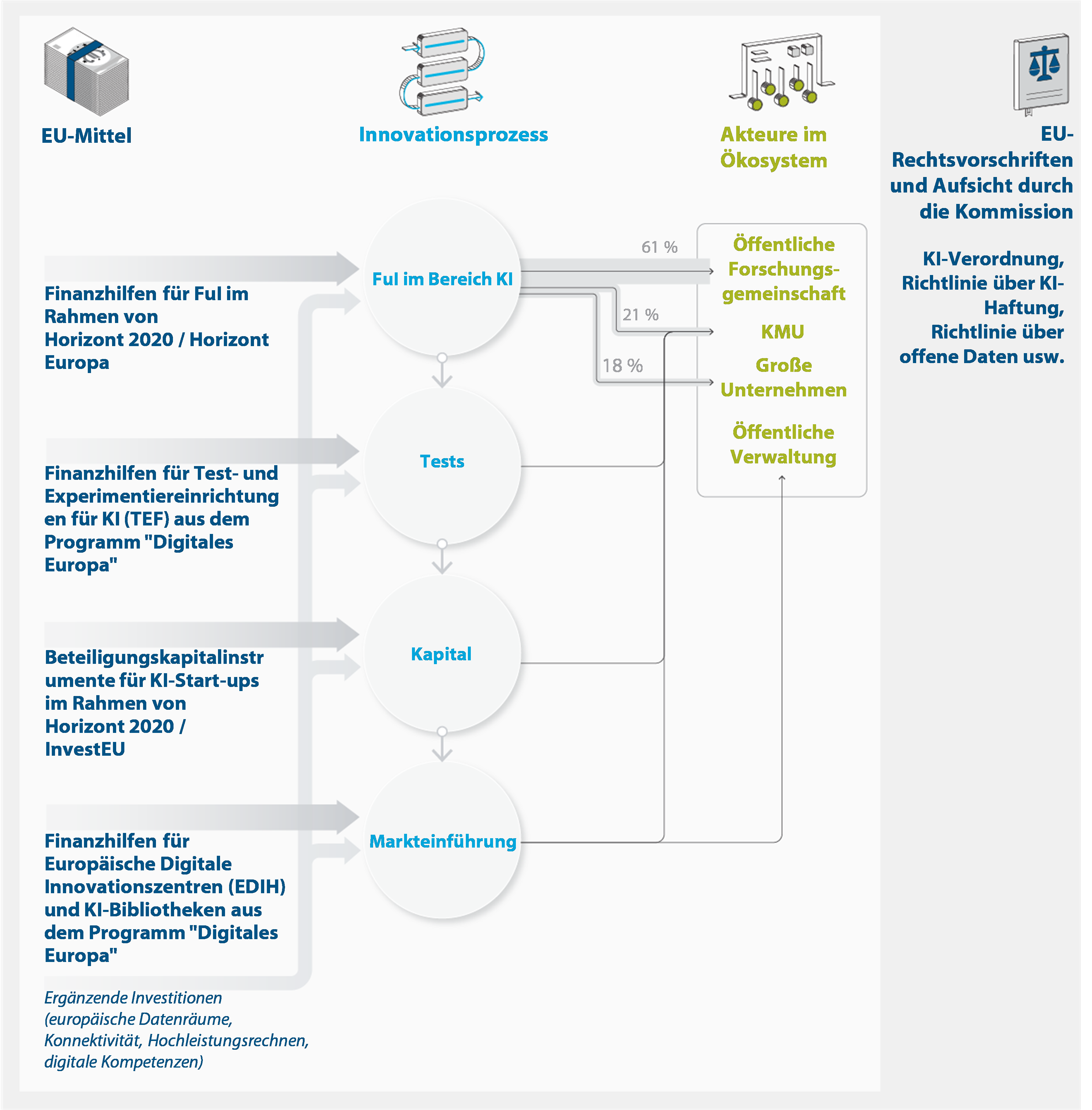

Die Technologiewelt in Europa leidet stark unter den zahlreichen Vorschriften, die Innovation und Fortschritt in der Künstlichen Intelligenz (KI) behindern. Besonders für kleinere Unternehmen und Start-ups stellen diese Regulierungen eine massive Hürde dar. Im Frühjahr 2024 haben sich das EU-Parlament und der Rat schließlich nach langwierigen Verhandlungen auf eine Regulierung für KI verständigt, den sogenannten AI Act, der einen „vertrauenswürdigen und sicheren“ Umgang mit Künstlicher Intelligenz gewährleisten soll.

Der AI Act beinhaltet ein Verbot bestimmter KI-Anwendungen, strenge Vorgaben zur Dokumentation von KI-Systemen sowie die Einrichtung eines neuen Überwachungs- und Kontrollgremiums auf europäischer Ebene. Während diese Maßnahmen als sicherheitserhöhend präsentiert werden, erweist sich der resultierende Bürokratieaufwand als erheblichem Hemmschuh für den Fortschritt.

Während Länder wie die USA und China intensiv an der Weiterentwicklung von KI-Technologien arbeiten und neue Marktchancen erschließen, impft sich die EU selbst Fesseln an, die sie im internationalen Wettbewerb zurückfallen lassen. Das Resultat: Kleinere Unternehmen und innovative Start-ups sehen sich mit erdrückenden bürokratischen Schwierigkeiten und hohen Kosten konfrontiert. Talente und Investitionen wandern dorthin, wo Innovation als Chance gesehen wird. Sollte es der EU nicht gelingen, die Rahmenbedingungen zu verbessern, droht ein massiver Abfluss von Unternehmen aus Europa.

Zusätzliche Belastungen für Tech-Unternehmen ergeben sich aus Maßnahmen wie dem Data Act und der NIS-2-Richtlinie. Während letzterer die Cybersicherheit stärken soll, regelt ersterer den Zugang zu Daten zwischen Unternehmen, Verbrauchern und Behörden. Wieder einmal zeigt sich, dass die Überregulierung europäische Unternehmen im globalen Wettbewerb stark benachteiligt. Insbesondere die NIS-2-Richtlinie bringt strenge Sicherheitsanforderungen und umfassende Meldepflichten mit sich, die zu einem bürokratischen Albtraum ausarten und erhebliche finanzielle und zeitliche Ressourcen erfordern.

Zudem drohen drastische Strafen: Verstöße gegen die NIS-2-Richtlinie oder den Data Act können mit Geldbußen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes bestraft werden. Während europäische Unternehmen von der Vielfalt an Vorschriften erstarrt werden, setzen die USA und China ihre Ressourcen gezielt für die Zukunft in der KI-Entwicklung ein.

Europas investierende Verleger

KI revolutioniert den Journalismus

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hat Donald Trump mit dem Projekt „Stargate“ eine ambitionierte KI-Initiative ins Leben gerufen, die mit 500 Milliarden US-Dollar in den KI-Bereich investiert. Die erste Phase umfasst 100 Milliarden US-Dollar, mit dem Ziel, auch in der medizinischen Forschung bedeutende Fortschritte zu erzielen und gleichzeitig 100.000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Auf diesem Weg wollen große Technologieunternehmen wie Oracle, OpenAI und SoftBank eine wichtige Rolle spielen.

Und das ist längst nicht alles. Auch namhafte Unternehmen wie Amazon, Microsoft und Alphabet haben riesige Investitionen angekündigt, um ihre Präsenz im KI-Sektor zu stärken. China hingegen hat mit DeepSeek R1 ebenfalls ein KI-Modell entwickelt, das als ernstzunehmender Mitbewerber zu ChatGPT gilt.

Im Gegensatz zu den enormen Investitionen, die chinesische Firmen in den letzten Jahren getätigt haben – wie Tencent mit seinen 3,2 Milliarden Euro – begnügt sich Europa mit minimalistischer Innovationspolitik und feiert Kleinode wie den fest verschraubten Plastikdeckel. Während die Welt in die Zukunft eilt, bleibt Europa hinterher.

Ein weiterer großer Stolperstein für den KI-Fortschritt in Europa ist die teure Energie. Der Betrieb von Rechenzentren und das Training KI-gesteuerter Systeme erfordern immense Strommengen. Während in den USA und China verlässliche Energiequellen wie Kernkraft ausgebaut werden, steckt Europa in der Abhängigkeit von wetterabhängigen erneuerbaren Energiequellen fest. Ohne stabile und bezahlbare Energie wird Europa im globalen KI-Wettbewerb keine Chance haben.

Klimapolitik und Energiefragen

Die Energiewende im Krebsgang

Experten prognostizieren, dass der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2026 um mehr als das Doppelte ansteigen könnte. Die USA haben bereits reagiert und setzen verstärkt auf Kernenergie, um den steigenden Strombedarf zu decken. Ein Beispiel dafür ist das Wiederinbetriebnehmen des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island, wobei Microsoft einer der Hauptabnehmer sein wird. Ebenso investiert Amazon in die Entwicklung neuartiger Kernreaktoren, die in den kommenden Jahren zum Einsatz kommen sollen.

Gleichzeitig schreitet China mit seinem Kernkraftprogramm rasant voran und hat seit der Genehmigung seines ersten Kernkraftwerks 1981 bereits 57 Reaktoren in Betrieb genommen. Gegenüber diesen Entwicklungen zeigt sich die EU hilflos, während sie sich in bürokratischen Vorschriften verliert, die den eigenen Tech-Sektor strangulieren.

Im Kontext der globalen KI-Entwicklung spielt Europa eine immer geringere Rolle. Der Fokus auf Regulierungen und die überstürzte Energiepolitik führen dazu, dass Europa im Bereich Künstliche Intelligenz letztlich nur eine untergeordnete Rolle spielen wird.