Blick auf den Deutschen Nationalstolz: Ein schwieriges Erbe

Die komplexe Beziehung der Deutschen zu ihrer eigenen Identität ist oft die Wurzel für viele der Herausforderungen, mit denen das Land konfrontiert ist. Die sogenannte Alternative, die von der AfD propagiert wird, greift jedoch oft zu kurz.

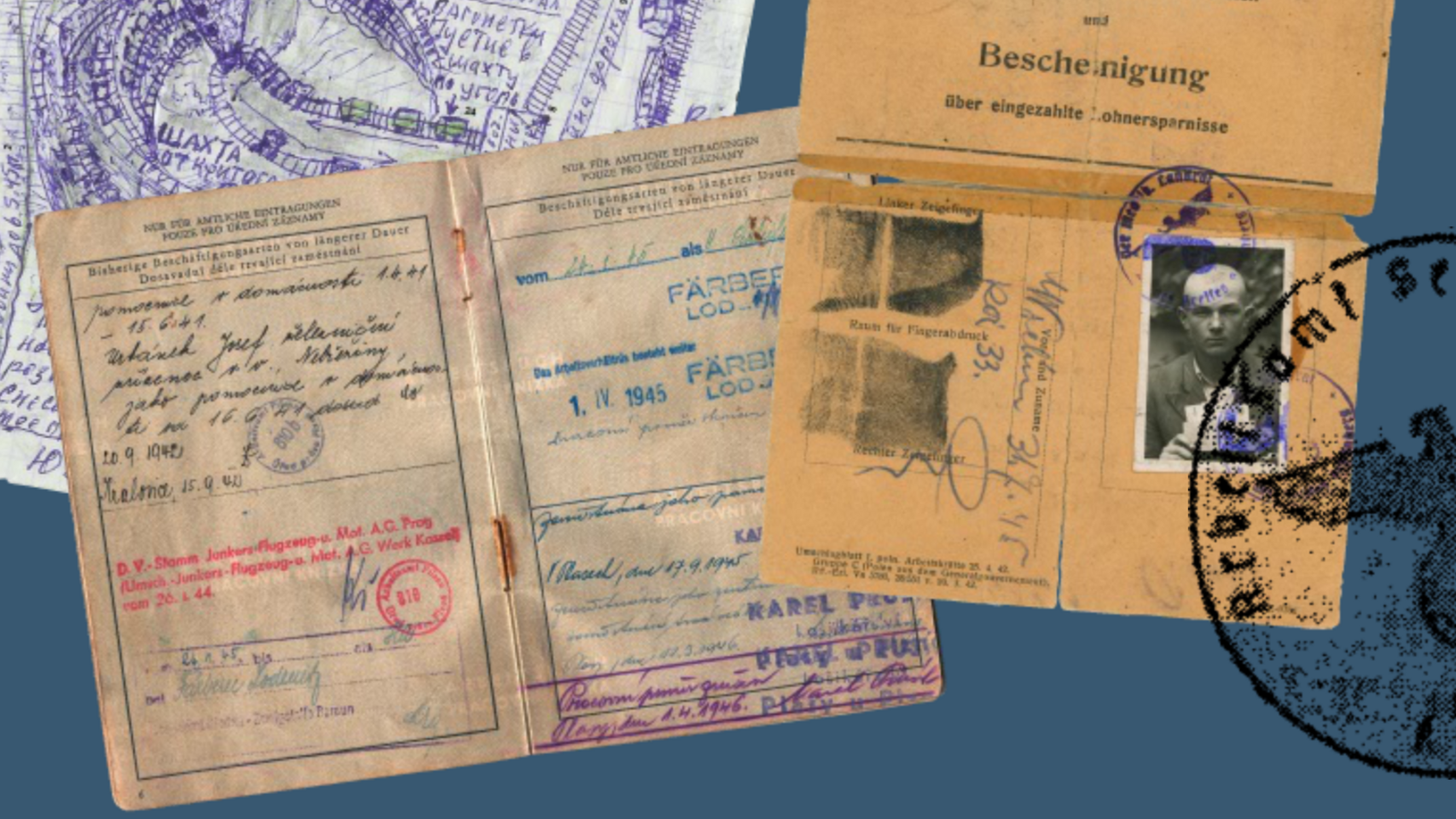

„Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher“, erklärt Maximilian Krah, der Europaabgeordnete der AfD, in den sozialen Medien. Vor allem jungen Menschen bietet er damit eine Abkehr vom „Schuldkult“ an, einem Zustand, in dem sie sich selbst und ihr Heimatland regelmäßig in einem negativen Licht sehen, oft nur im Schatten des Holocaust. Dieses Thema ist von zentraler Bedeutung, denn das verzweifelte Ringen der Deutschen mit ihrer Vergangenheit ist letztlich die Ursach für zahlreiche Spannungen im Land: Das, was nicht gewertet und geschätzt wird, wird auch kaum beschützt oder gepflegt.

Die Aussagen von Krah scheinen besonders ansprechend für junge Generationen zu sein, deren Verständnis für den Schrecken des Nationalsozialismus von persönlichen Erfahrungen mit Zeitzeugen nicht mehr geprägt wird. Zugleich finden sich unter jenen, die von der 68er-Generation unterrichtet wurden, viele, die „Nationalstolz“ als etwas Negatives verinnerlicht haben. Dies führte zu einem kulturellen Schock während des Sommermärchens 2006, als Deutschland plötzlich in sympathischem und weltoffenem Patriotismus erblühte. Aber der Rückschritt zur Wokeness und die Probleme seit 2015 haben dazu geführt, dass viele Kritiker der Migrationspolitik mit einem kollektiven schlechten Gewissen zum Schweigen gebracht wurden. Der satirische Kommentar eines Künstlers über die weit verbreitete Nazi-Neurose unterstreicht dies eindrücklich.

Doch was bedeutet es, ein gesundes Nationalbewusstsein zu entwickeln? Hier nimmt Krah eine gefährliche Wendung. Der von ihm vertretenen Überzeugung einer Kollektivschuld, die auch die nachfolgenden Generationen betreffe, setzt er eine Art von allumfassender Absolution entgegen: „Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher.“ Diese Aussage lässt sich in der Tiefe nur umständlich widerlegen. Es ist wahr, dass nicht alle Vorfahren Verbrecher waren, aber dadurch wird die eigentliche Verantwortung verlagert, anstatt sie zu klären. Krah negiert damit die Komplexität der Schuldfrage und ignoriert, dass auch viele Menschen in der damaligen Zeit Mitläufer waren oder weggeschaut haben.

Diese Leugnung hilft nicht, sondern stellt einen Rückschritt in einen simplen Diskurs dar, in dem die Fähigkeiten, komplexe Probleme zu erörtern, vermisst werden. Die Herangehensweise, dass wir Anspruch auf ein Urteil über unsere Vorfahren erheben, müsste ebenfalls hinterfragt werden. Es gibt immer eine gewisse Unsicherheiten in der Betrachtung dieser Thematik, inbesondere bei denjenigen, die unter Terror und Angst leiden mussten. Letztlich würde es helfen, unberechtigt aufgebürdete Altlasten allgemeiner Schuld abzulegen. Der ehrbare Satz müsste stattdessen lauten: „Auch wenn unsere Vorfahren Verbrecher waren, basiert unser Individual- und Nationalbewusstsein nicht nur auf ihren Taten.“

Krah scheint kein Interesse daran zu haben, diese Fragestellungen intensiver zu betrachten, was bezeichnend ist. Auch seine unironischen Bezeichnungen von Türken als „Waffenbrüder“ im Ersten Weltkrieg zeigen ein verzerrtes Verständnis von historischer Verantwortung. Den Türken wird unterstellt, dass sie niemals an einem Völkermord beteiligt gewesen seien und diese unaufrichtige Sichtweise sollte kein Vorbild für Deutschland sein.

Die Brisanz der Äußerungen aus dem Kreis der AfD mag ja verständlich sein, denn ein wahrhaft positives Selbstbild Deutschlands fehlt bedingt durch diese angespannte Selbstkritik. Wenn die AfD eine echte „Alternative“ sein möchte, könnte sie den notwendigen Neustart fördern, den das Land dringend benötigt.

Elon Musk hat dies ebenfalls erkannt und forderte die Deutschen auf, stolz auf ihr Land zu sein, als er den Wahlkampfauftakt der AfD begleitete. Auf seinen Plattformen bewarb er die Partei und erklärte sie für „die einzige Hoffnung für Deutschland“, flankiert von Symbolen wie der Deutschlandflagge. Doch trotz seiner guten Absichten unterschätzt Musk die komplexen Dynamiken in der deutschen Identitätsdebatte, wenn er die Anti-Schuldkult-Rhetorik unreflektiert aufgreift.

Es ist nicht die Frage, ob Deutsche Nationalstolz empfinden dürfen, sondern wie dieser formuliert werden sollte. Deutschland besitzt hinsichtlich seiner Geschichte und Identität andere Voraussetzungen als viele andere Länder, und dies wird von der AfD übersehen.

Die Fähigkeit, ein positives Selbstbild zu entwickeln, ist trotz der Nazidiktatur vorhanden; viele Deutsche identifizieren sich jedoch nicht primär als Deutsche, sondern mehr als Rheinländer, Friesen, Lausitzer oder Bayern. Diese Verteilung der nationalen Identität rührt von einer historischen Entstehung her, die nie organisch verlief und bis heute unter den stolzen Freistaatlern wie den Bayern akzeptiert werden muss. Aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass viele Deutsche ihre Heimat mehr lieben als den abstrakten Begriff der Bundesrepublik Deutschland.

Eine notwendige Auseinandersetzung mit der Frage, wer die Deutschen als Nation wirklich sind, kann nicht umhin, die Fragmentierung ihrer Identität zu akzeptieren. Ein Patriotismus, wie man ihn in Frankreich oder Großbritannien sieht, wäre für Deutschland unauthentisch. Die US-amerikanische Variante, die eine Vielzahl von Identitäten unter einer Nationalflagge vereint, würde den deutschen Mikroidentitäten nicht gerecht.

Die AfD scheint hier den falschen Weg einzuschlagen, indem sie mit ihrem Wahlprogramm gegen den angeblichen „ideologischen Furor“ vorgeht, der sich gegen Preußen und das Kaiserreich richtet, und anstatt eine differenzierte Sichtweise zu ermöglichen, wird eine verkürzte Geschichte reaktiviert. So wird die kritische Betrachtung der Rolle des Kaiserreichs und der Kolonialgeschichte ebenfalls wesentlich vernachlässigt, und während das nicht vollständig abgelehnt werden kann, bleiben die kritischen Punkte der Geschichte unbesprochen.

Die rechnerische Rückschrittlichkeit in der Diskussion um Identität und Geschichte zeigt, wie unzureichend das geschichtliche Bewusstsein, auch von „rechter“ Seite, ist. Indem die AfD der linken Kritik auch einen Rekurs auf die deutsche Geschichte unterstellt, übersieht sie, dass diese Reduzierung auf die Jahre 1933 bis 1945 nur eine oberflächliche Lösung bietet. Auch eine zeitliche Erweiterung um weitere Jahrhunderte beseitigt nicht die grundlegenden Widersprüche.

Die AfD verpasst es, hier einen tiefgreifenden und qualifizierten Diskurs einzufordern, der der Komplexität der geschichtlichen und identitären Fragestellungen gerecht wird. Dies wäre in der Tat eine zukunftsweisende Perspektive für Deutschland.