Die Rückkehr der ideologischen Barrieren

In den letzten Wochen hat die politische Diskussion in Deutschland an Schärfe zugenommen. Die jüngsten Vorwürfe gegen Friedrich Merz, den Vorsitzenden der CDU, demonstrieren, wie schnell in der gegenwärtigen politischen Landschaft Ängste geschürt und Gräben gezogen werden können. In einer Zeit, in der der Kontakt zu politisch unangenehmen Personen fast wie eine Epidemie betrachtet wird, zeigt sich eine besorgniserregende Entwicklung: Wer mit dem sogenannten „Infizierten“ in Berührung kommt, wird oft ebenfalls unter Quarantäne gestellt. Diese wachsend kritischen Stimmen im Internet fordern inzwischen, diese Trennmauer auf die CDU/CSU auszudehnen.

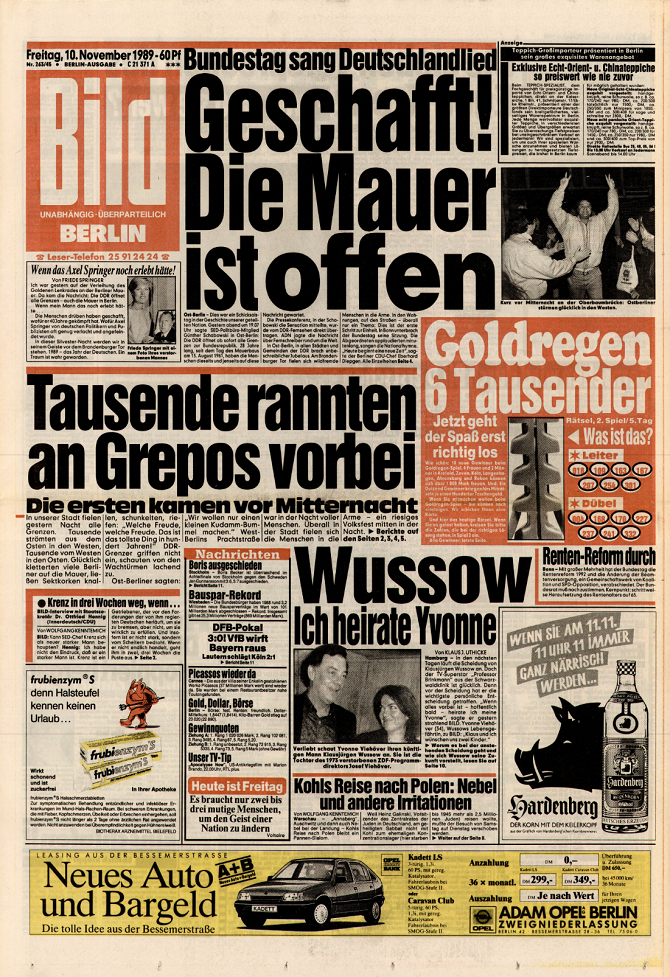

Fast drei Jahrzehnte war die Berliner Mauer ein prägendes Symbol für die Trennung Deutschlands in Ost und West. Nach ihrem Fall 1989 und der damit einhergehenden Wiedervereinigung kam Hoffnung auf ein vereintes Land auf. Heute jedoch wird eine neue Mauer errichtet, die sogenannte „Brandmauer“. Dabei sind es hauptsächlich politische Gruppierungen wie die Grünen, die sich vehement gegen diese Tendenzen aussprechen. Sie gehörten 1990 zu denjenigen, die die Wiedervereinigung kritisierten und demonstrierten.

Der Begriff „Brandmauer“ wird traditionell zur Bezeichnung einer feuerbeständigen Wand verwendet, die zwischen benachbarten Gebäuden für den Brandschutz sorgt. Seit Jahrhunderten ist diese bautechnische Bedeutung im deutschen Sprachgebrauch verankert. Doch auch die metaphorische Bedeutung, als Schutzmechanismus oder gesellschaftliche Isolierung, ist nicht neu. In Goethes Autobiografie wird beschrieben, wie sein Vater im Alter zwischen seinen „Brandmauern“ ein zurückgezogenes Leben führte.

Politisch wurde das Bild der Brandmauer vor allem vor den Wahlerfolgen der AfD vereinzelt verwendet. 2006 sprach der damalige Vizekanzler Franz Müntefering von „Brandmauern gegen Lohndumping“, während in der Eurokrise von „Brandmauern zur Stabilisierung“ die Rede war. Seit 2020 ist das Bild der „Brandmauer gegen Rechts“ jedoch weit verbreitet. Die Neue Zürcher Zeitung betitelte die Entwicklung als „Brandmauer-Rhetorik“. Hierbei soll eine möglichst klare Abgrenzung zu einer anderen politischen Partei signalisiert werden, um deren Einfluss zu minimieren.

In der politischen Praxis führt diese klaren Trennungen oftmals dazu, dass Kommunikation abbricht. Statt miteinander zu reden, wird häufig übereinander und gegeneinander gesprochen. Der politische Kontrahent wird als Feind betrachtet, der verurteilt werden muss. In einer Bundestagsdebatte zur Migration kritisierte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Mützenich, die CDU/CSU, indem er auf ihre Zusammenarbeit mit der AfD abzielte.

Merz wird in diesem Kontext als „kontaktschuldig“ betrachtet. Eifrige Wächter der Brandmauer fordern bereits öffentlich, die Abgrenzungen auf die CDU/CSU auszuweiten. Welche Folgen hat diese Art der politischen Distanzierung? Zum einen wird der gesellschaftliche Zusammenhalt gefährdet, zum anderen entstehen zunehmend Feindbilder, die zu einer allgemeine Spaltung der Gesellschaft führen. Es erscheint paradox, dass diejenigen, die für eine Brandmauer plädieren, gleichzeitig den Zusammenhalt und das Miteinander beschwören.

Ein Beitrag, der zum Nachdenken anregt und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den derzeitigen politischen Praktiken einlädt.