Die verborgenen Motive hinter Netto-Null-Zielen

Von Jefferey Jaxen

Eine alarmierende Schlagzeile, die kürzlich in einem englischen Nachrichtenblatt erschien, meldete, dass ein erheblicher Teil der landwirtschaftlichen Flächen in England für Netto-Null-Initiativen gerodet werden soll. Laut einer Mitteilung des Umweltministers sollen bis zum Jahr 2050 über 10 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen umgewidmet werden, um den Klimaschutz und die Biodiversität zu fördern. Diese Umwidmung sieht vor, dass große Flächen für Solaranlagen, Aufforstungsprojekte sowie die Schaffung verbesserter Lebensräume für Vögel, Insekten und Fische verwendet werden.

Dieser Schritt wird vor dem Hintergrund einer umstrittenen Erbschaftssteuer umgesetzt, die von der britischen Politikerin Rachel Reeves eingeführt wurde und derzeit landesweit für Proteste sorgt. Der Geschäftsführer der größten britischen Supermarktkette Tesco äußerte Bedenken, dass Reeves‘ Steuerpolitik „die zukünftige Lebensmittelsicherheit Großbritanniens gefährdet.“

Doch was, wenn genau das beabsichtigt ist? Diese provokante Frage stellte kürzlich Tucker Carlson in einem Gespräch mit Piers Morgan, der sich weigerte, darauf einzugehen, und das aus nachvollziehbaren Gründen. Denn die Implikationen sind beunruhigend und haben ihren Grund in der Geschichte, die es wert ist, in Bezug auf die derzeitigen Maßnahmen gegen Landwirte und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft beleuchtet zu werden.

Die Britische Ostindien-Kompanie stellt ein frühes Beispiel für moderne monopolartige Praktiken und die Expansion kolonialer Macht dar. Diese Kompanie dominierte den Handel zwischen Indien und Großbritannien und war berüchtigt für ihre rücksichtslosen Praktiken. Thomas Malthus, der als erster Wirtschaftswissenschaftler für die Ostindien-Kompanie arbeitete, war auch ein Befürworter der Eugenik und trug dazu bei, die Ideologie der Überbevölkerung und der daraus resultierenden Hungersnöte zu propagieren.

In seinem Werk „Essay on the Principle of Population“, das 1798 veröffentlicht wurde, äußerte Malthus seine besorgniserregenden Ansichten über das Bevölkerungswachstum und stellte fest, dass die Natur selbst durch Krankheiten und Hungersnöte als Ausgleich auf eine übermäßige Bevölkerung reagiert. Diese radikale Sichtweise hat eine lange Geschichte und gab den Anstoß für zahlreiche eugenische Bewegungen.

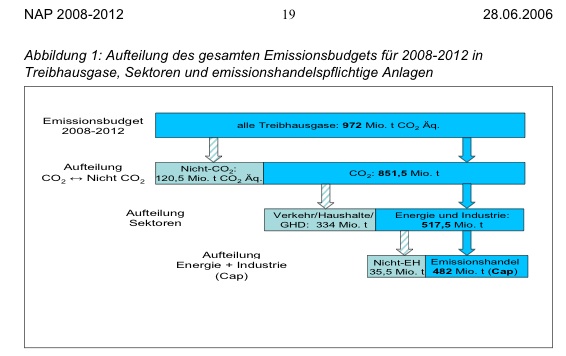

Im Kontext der gegenwärtigen Politik konzentrieren sich Regierungen und internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen auf das sogenannte Netto-Null-Ziel. Laut dieser Argumentation verursachen Kühe und die Landwirtschaft Treibhausgase, und daher müsse ihre Produktion drastisch reduziert werden. Man redet davon, dass diese Maßnahmen notwendig sind, um einer vermeintlichen Klimakatastrophe entgegenzuwirken.

Julian Huxley, eine Schlüsselperson des 20. Jahrhunderts, spielte eine bedeutende Rolle in der Verbindung zwischen alter und neuer Eugenik. Als erster Generaldirektor der UNESCO hatte er großen Einfluss auf die Ideologie der Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Huxleys Schriften verstärkten die Vorstellung, dass Überbevölkerung ein zentrales Problem darstellt, das durch staatliche interventionistische Maßnahmen angegangen werden sollte.

In der aktuellen Diskussion über Klima und Umwelt finden wir, dass das Prinzip des Umwelt-Malthusianismus erneut an Bedeutung gewinnt. Einige moderne Bioethiker fordern, dass Menschen die Anzahl ihrer Kinder drastisch reduzieren sollten, um den Druck auf die Erde zu verringern. Diese Überlegungen gewinnen zunehmend an Zustimmung, auch unter Wissenschaftlern, die zuvor gegen Bevölkerungskontrolle waren.

Gleichzeitig sind die politischen Rahmenbedingungen in den westlichen Ländern, insbesondere im Vereinigten Königreich und in den USA, besorgniserregend. Während einige Politiker nach Wegen suchen, um Klimaziele zu erreichen, gibt es ein wachsendes Gefühl, dass diese Politik oft auf dem Rücken der Landwirte ausgetragen wird, was letztendlich die Nahrungsmittelproduktion gefährdet.

Es ist klar, dass der Weg zu mehr Nachhaltigkeit und einem funktionierenden Ökosystem ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Produktion, Verbrauch und politischen Entscheidungen erfordert. Ansonsten könnte eine ungünstige Abfolge von Fehlschlägen in der Landwirtschaft und der Nahrungsmittelversorgung unweigerlich zu einer kritischen Situation führen. Es ist an der Zeit, die langfristigen Konsequenzen dieser politischen Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und zu erkennen, dass wir möglicherweise aus der Geschichte lernen müssen, um die Probleme der Gegenwart zu bewältigen.