Sonntagsvorüberlegungen

Ulf Poschardt äußert in der WELT die provokante Forderung „Schafft die Kirchensteuer ab!“ Pastor Achijah Zorn beschäftigt sich mit der Einschätzung, ob das Abschaffen der Kirchensteuer wirklich eine sinnvolle Maßnahme ist.

Die Kirchen haben jüngst durch ihren „Aufstand der Anständigen“ gegen die Initiative von CDU-Chef Friedrich Merz zur Migration eine breite aus der Bevölkerung aufgebracht. Poschardt argumentiert in seinem Artikel, dass die Kirchen in Deutschland sich vom ursprünglichen christlichen Glauben abgewendet haben und sich stattdessen in eine politische Richtung entwickelt haben, die er als rot-rot-grün bezeichnet. Ihm zufolge zeigt der jüngste Angriff auf Merz, dass es höchste Zeit sei, die Trennung von Staat und Kirche radikal voranzutreiben. Poschardt, selbst in der gemeinnützigen Methodistenkirche aufgewachsen, hebt die Notwendigkeit hervor, die Kirchensteuer abzuschaffen.

Zorn teilt Poschardts Kritik an der engen Verflechtung der Kirchen mit spezifischen politischen Überzeugungen. Dennoch stellt er die Frage, ob die Abschaffung der Kirchensteuer tatsächlich die richtige Lösung sei.

Die Kirchensteuer ist für den Staat eine einträgliche Einnahmequelle. Gemäß dem Grundgesetz dürfen Religionsgemeinschaften ihren Mitgliedern durch den Staat Steuern einziehen lassen. Der Erwerb dieser dienstlichen Abwicklung durch den Staat kostet die Kirchen zwischen 2 und 4 Prozent der Einnahmen. Im Jahr 2024 wird der Staat durch die Erhebung sowohl der evangelischen als auch der katholischen Kirchensteuer voraussichtlich etwa 375 Millionen Euro einnehmen. Darüber hinaus haben die beiden großen Kirchen zusammen jährliche Einnahmen von etwa 12,5 Milliarden Euro aus Kirchensteuern, was ihnen ermöglicht, wichtige gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen, insbesondere dort, wo der Staat nicht vollständig refinanziert.

Das Abschaffen der Kirchensteuer würde für den Staat massive finanzielle Einbußen bedeuten. Auch die Kirchen würden leidtragend sein, da sie in Deutschland die Verantwortung für die Eintreibung von Kirchensteuern an den Staat delegieren konnten. In anderen Ländern, wie etwa Österreich, müssen die Kirchen selbst für die Einziehung solcher Beiträge sorgen, was dort erheblichen Verwaltungsaufwand bedeutet.

Poschardts Aufruf zur Abschaffung der Kirchensteuer könnte auf den ersten Blick populär erscheinen, doch es könnte sich letztendlich als erhöhter bürokratischer Aufwand erweisen. Poschardt unterstreicht eine schwerwiegende Erkenntnis: Verfechter des Liberalismus entwickeln manchmal Regelungen, die die Bürokratie vergrößern.

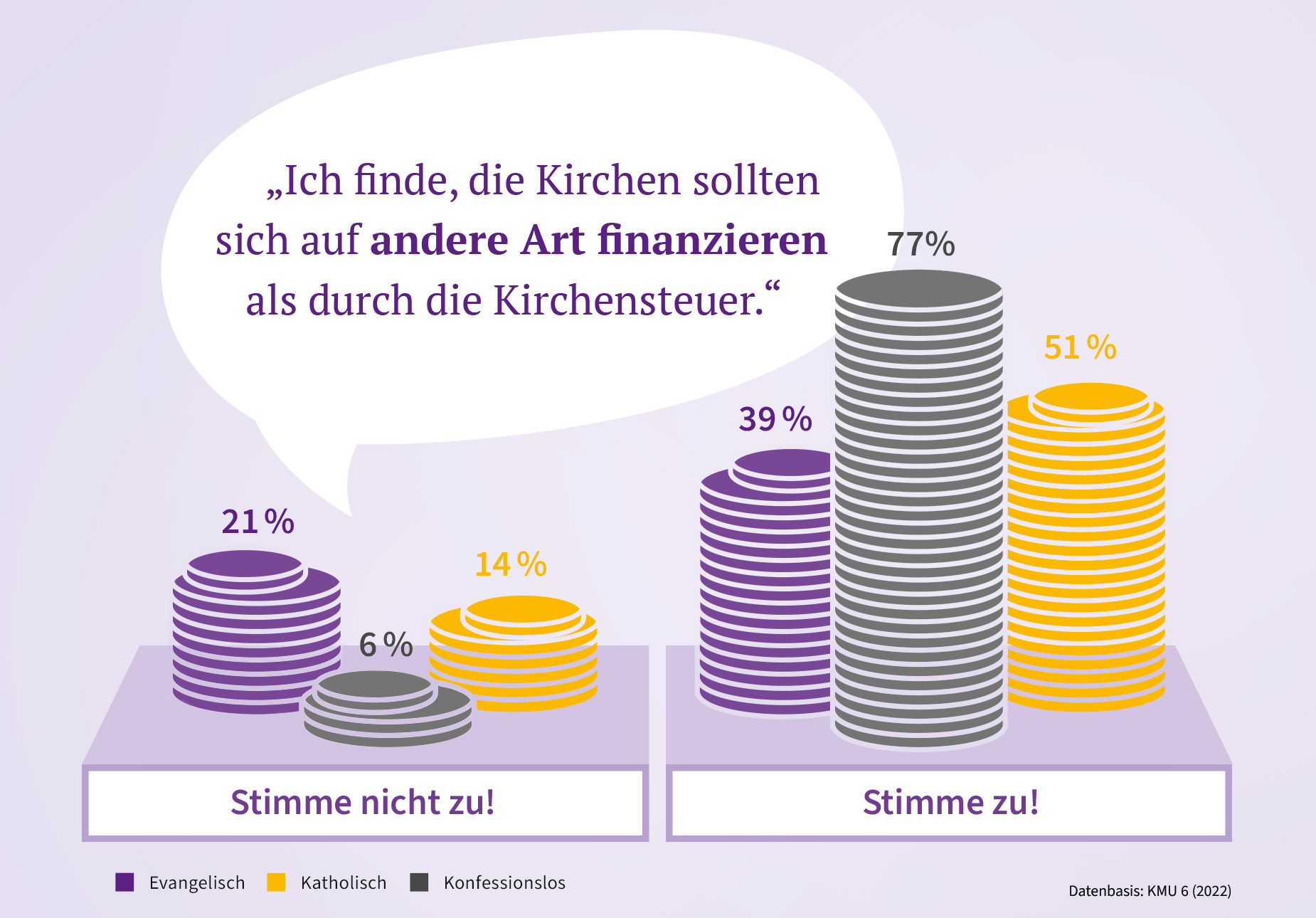

Es ist wichtig zu beachten, dass die Kirchenmitgliedschaft freiwillig ist und somit auch die Kirchensteuer. Viele Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, haben dies aus tiefer Überzeugung und aus Kritik an deren aktueller politischen Ausrichtung getan und spenden nun gezielt für andere Projekte, die ihren Überzeugungen besser entsprechen.

Der Staat hat nicht das Recht, auf die theologischen oder finanziellen Belange der Kirchen Einfluss zu nehmen, bloß weil er für deren Steuereinnahmen verantwortlich ist. Die gegenwärtigen politischen Haltungen in den Kirchen sind überwiegend das Resultat interner Entscheidungen. Mit seiner Behauptung, dass die Trennung von Kirche und Staat auch deren theologische Unabhängigkeit fördert, ignoriert Poschardt die bestehende Autonomie der Kirchen und die Mehrheit der Amtsträger, die deren politisches Engagement als einen Teil ihres Auftrags verstehen.

Letztlich spiegelt der gesellschaftliche Streit wider, dass viele Menschen aufgrund der politischen Linien der Kirchen austreten, was zu einem denkbaren Rückgang der Macht dieser sogenannten „Politskirchen“ führen könnte. Liberale sollten sich jedoch nicht gegen die durch das Grundgesetz geregelte Kirchensteuer stellen, die nach wie vor eine vorteilhafte Situation für beide Parteien darstellt.